Address: Colombo Street No 1, Yogyakarta 55281,

Phone (0274) 550843, (0274) 546719, Fax (0274) 548207

Website: http://fbsb.uny.ac.id

Email: fbsb@uny.ac.id;

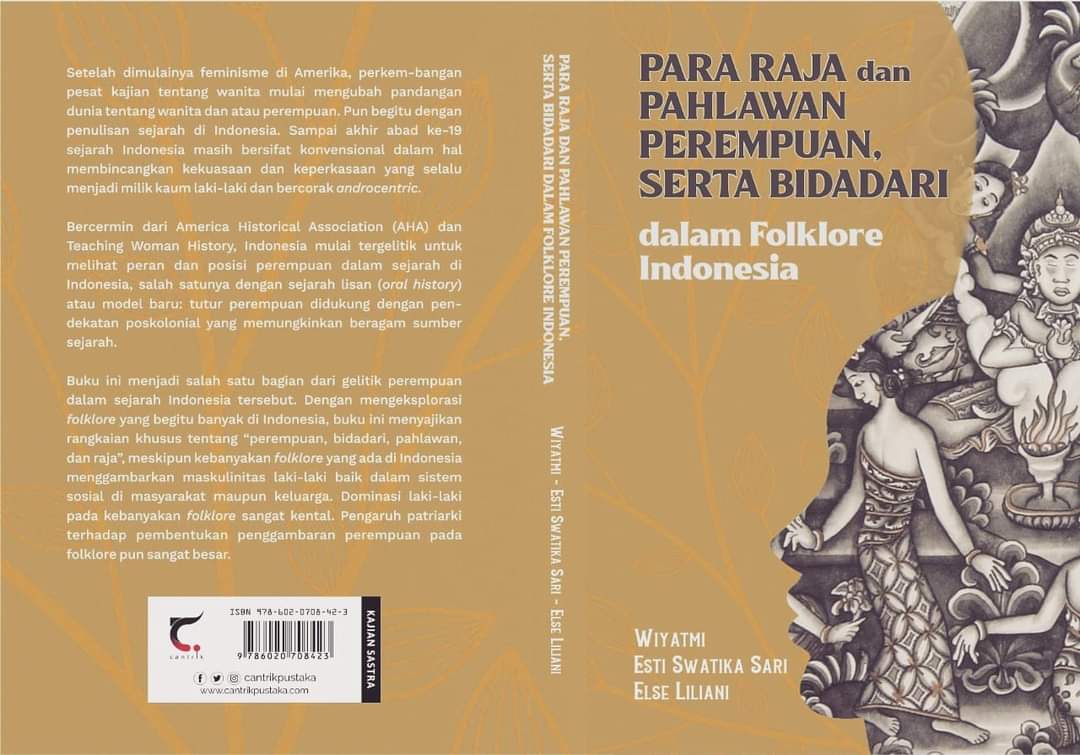

Tiga Dosen Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia: Dr. Wiyatmi, M.Hum, Esti Swatika Sari, M.Hum., dan Dr. Else Liliani, S.S., M.Hum., telah menerbitkan Buku yang merupakan hasil Penelitian Dasar DIKTI tahun 2019-2020 yang berjudul: “Para Raja dan Pahlawan perempuan, serta Bidadari dalam Folklore Indnesia”

Membaca istilah “perempuan” dan “bidadari” adalah setara dan sesuai, artinya sosok bidadari adalah perempuan, mengutip makna dalam kamus bahwa bidadari atau apsara yaitu makhluk berwujud manusia berjenis kelamin perempuan yang tinggal di kayangan atau surga. Begitu pun dengan “raja” dan “pahlawan”, bahwa raja adalah biasanya menjadi pahlawan—sesuai perannya menjadi pemimpin- yang sifat dan perannya sama yakni berjuang dan berkorban—atau yang menyediakan pahlawan atau bahkan seorang pahlawan akan bisa menjadi raja. Namun jika akan menyejajarkan istilah “raja—pahlawan— bidadari—perempuan” mungkin akan memunculkan beragam asumsi kritis dan cenderung resist.

Raja biasanya dan sesuai makna istilahnya adalah pemimpin, laki-laki sebuah kerajaan (monarki), tetapi ternyata yang mungkin terabaikan adalah makna lainnya yaitu orang yang berkepentingan/memegang jabatan paling tinggi dalam sebuah kelompok. Meskipun ada istilah “ratu” biasanya hanya menjadi pelengkap sistem kekeluargaan karena menjadi istri raja, bukan karena ada kemampuan yang pas untuk menjadi pemimpin.

Bagaimanapun juga perempuan acap kali digambarkan sebagai kaum yang lemah, meskipun sebenarnya anggapan ini tampak tidak sesuai dengan perbedaan istilah “perempuan dan wanita”. Wanita berasal dari bahasa Jawa yang bermakna “wani ditata” artinya orang yang bisa diatur. Akibatnya perjalanan kehidupan perempuan/wanita pun—dalam sejarah—seperti kita ketahui selalu menjadi the other atau the second sex dan pelengkap bagi posisi kaum laki-laki. Secara tidak sadar, sejarah menjadi tempat menambatkan budaya patriaki ‘berwajah laki-laki’.

Asosiasi yang muncul adalah perempuan sebagai simbol kedamaian (beautiful souls) yang selalu diam, tenang, mengalah, sementara laki-laki diasosiasikan sebagai ‘perang’ yang penuh keberanian—cocok dengan istilah pahlawan. Hal itu pun terjadi di sejarah Indonesia. Di Indonesia, perempuan belum memiliki kedudukan sampai akhir abad ke-19. Mengutip Kuntowijoyo bahwa sejarah Indonesia masih bersifat konvensional yang hanya membincangkan tentang kekuasaan dan keperkasaan, yang selalu menjadi milik kaum laki-laki dan menjadi bercorak androcentric.

Buku ini menjadi salah satu bagian dari gelitik perempuan dalam sejarah Indonesia tersebut. Dengan mengeksplorasi folklore yang begitu banyaknya di Indonesia, buku ini menyajikan rangkaian khusus tentang “perempuan, bidadari, pahlawan, dan raja”, meskipun kebanyakan folklore yang ada di Indonesia menggambarkan maskulinitas laki-laki baik dalam sistem sosial di masyarakat maupun keluarga. Dominasi laki-laki pada kebanyakan folklore sangat kental. Pengaruh patriarki terhadap pembentukan penggambaran perempuan pada folklore sangat besar. Di balik dominasi tersebut, ternyata dapat ditemukan folklore yang berisi tentang peran perempuan Indonesia sebagai raja -Ratu Kalinyamat, Ratu Rara Kencawungu, Nyai Undang, Nyi Ratu Kidul, Asung Luwan, Dewi Rengganis, Ratu Rara, dan Bundo Kanduang- yang semuanya berperans sesuai konteksnya melindungi dan berkorban. Perpaduan cerita dalam folklore antara bidadari dan manusia menjadi hal menarik yang menjadi temuan. Pun dengan posisi penceritaan dari tokoh tersebut yang tidak selalu menjadi tokoh utama dalam ceritanya menambah dinamika sejaran perempuan pahlawan di Indonesia.

Begitu beragamnya folklore yang ada di Indonesia, sudah saatnya dibaca dan dipahami dengan bijak sehingga kenikmatan yang diperoleh bukan lagi pada ranah menghibur (utile), tetapi juga mampu memberikan ruang pemahaman kognitif (dulce) tentang sejarah yang lebih adil dan nyata.

Address: Colombo Street No 1, Yogyakarta 55281,

Phone (0274) 550843, (0274) 546719, Fax (0274) 548207

Website: http://fbsb.uny.ac.id

Email: fbsb@uny.ac.id;

Copyright © 2025,